ニュースレター

東日本大震災の経験と教訓 − 火力発電の現状と今後の動向 −

2011年4月号

1. 火力発電の現状

(1) 2011年3月11日の大地震で多くの発電所が停止した。通常であれば停止後、点検・確認し直ちに再起動ということが可能であるが、今回はその後の大津波によって東北・関東の太平洋岸の発電所は火力・原子力を問わず浸水・冠水の被害を受け、復旧にはかなりの時間を要するのが現実である。

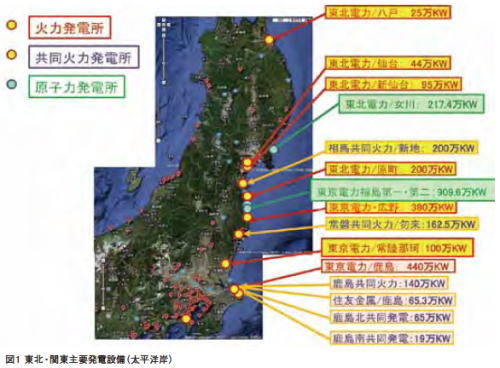

(2) まず火力で見ると、北は東北電力の八戸火力から南は東京電力の鹿島火力まで殆どが津波の被害を受け、復旧時期は早いもので数か月、遅ければ1年以上と予想される。(図1参照)

(3) このうち電力の供給が一番心配な東京電力の現状を見ると次のようになっている。

| 被害を受け停止中の火力:920 万kW | ⟩ 合計:1,830 万kW |

| 同 原子力:910 万kW |

これは東京電力の発電能力の約30%に相当する。

(4) 被害状況はやはり地上に設置されている機器や電気設備の被害が大きい。主機である蒸気タービンやボイラなどの損傷は殆どないが、復水器やポンプ類、送風機や熱変換器、変圧器や遮断器など数多くの機器が被災しており、これらの復旧に相当な時間を有するのが実情である。

(5) 以上のような状況のため、2011年夏の東京電力の供給能力は4,600〜4,800万kWと想定されるのに対し、管内のピーク電力は5,500〜6,000万kWと考えられることから、少なくとも1,000万kW程度の電力が不足すると予想されるため、思い切った節減対策が必要である。

2. 今回の教訓況

今回の火力発電所の被害状況を見ると、地震そのものによる被害は微少で、殆どが津波による冠水・浸水被害である。そもそも内陸立地の発電所が多い欧米(従って冷却塔による冷却となる)と異なり、日本の場合は99%が海岸立地(従って海水冷却となる)であるから、欧米の基準とは関係なく日本独自の津波対策が必要である。

(1) 敷地高さの確保: 海抜15m以上を目標とする。

(2) 基礎高さの確保: 敷地高さがどうしても確保できない場合でも、主要機器建屋床面を地面から5m高くすること。

(3) 発電設備から海岸までの間の敷地にはできるだけ機器を置かない。

(4) 循環水ポンプなどどうしても海面近くに設置しなければならないものは、徹底して浸水対策を考慮した上に、浸水・冠水を覚悟して予備機を保管するなど最短での復旧を可能にすること。

(5) タンク類も従来は内部の油や液が外部へ流出することを防ぐことを主目的として防油堤・防液堤が設けられていたが、これに加え津波対策が必要である(浸水防止、浮遊・移動防止など)。

以上、少し過激な意見とも受け取られるかもしれないが、前述のように海岸に99%以上の発電所があるのは世界で日本だけであり、かつ津波の被害は日本近郊の地震によるものとは限らないことから、今後徹底的に対策を施し、"事故の再発はいかに自然災害といえども人災である"という覚悟で臨むべきと考え、敢えて提言する次第である。

3. 復旧対策と今後の動向

(1) 緊急対策(1か月から6か月の間に実現):

被災火力の復旧には時間がかかることから応急措置として、

• ディーゼルエンジン/ガスエンジンの設置

• 小型ガスタービンの設置

• 太陽光パネルの設置

• 非常用電源の常用化

• 民間の自家発やコジェネ電力の買い上げ

などが既に実行されている。また定期検査中であったプラントはすでにほとんどが定期検査を切り上げて起動済みであり、また電力需要の点から長期休止中であった火力の復旧・再稼働も当然検討されている。

(2) 準緊急対策(6か月から1年の間に実現):

次に建設期間が短い発電設備として、大型のガスタービン単体(30万kW級)の設置も検討されている。これらは容量も大きいことから、当面は単体での早期運転を目指すにしても、将来排熱回収ボイラや蒸気タービンを追設して複合発電化し、高効率と優れた環境性能が実現可能なようにあらかじめ計画しておくべきである。なおこれらの1年以内に着工するプラントに対しては環境アセスの特例措置が取られ、1日も早い建設が可能となる予定である。

(3) 長期対策(1年から5年の間に実現):

被災した原子力の復旧は相当に困難を伴うと予想されることから、電力の安定供給のためには、この原子力の喪失分を火力がカバーしなければならない。このため高効率天然ガス焚複合発電の増強は当然であるが、エネルギーセキュリティの点から、石炭ガス化複合発電(IGCC)に代表される高効率石炭火力の建設も重要である。即ち、追設する大型火力は高効率による燃料節減とCO2低減を同時に達成できるものでなければならない。また石炭火力へのバイオマス混焼の本格的な実施(もちろん究極の目的は日本の森林再生の同時実現)も加速して実行すべきである。

(4) 東西連携線の強化:

日本の東地区(50Hz)と西地区(60Hz)を結ぶ東西連携線は現在100万kW分しかない。これはそれぞれの給電能力約1億kWのわずか1%に過ぎない。少なくともこれを5%にするように早急に対策を打つべきである。

(5) 地球温暖化対策:

地球温暖化問題は世界的な課題であり、粘り強く、じっくりと長期にわたって取り組まなければならない。CO 2削減に対する原子力の寄与分を修正せざるを得ない場合、これを補うものが必要となるが、これには削減量の大きさから上記のような火力発電の更なる高効率化が不可欠である。  従って、燃料電池と組み合わせたトリプル複合発電など究極の高効率を実現できる発電システムの迅速な実用化が最大の研究開発の目標となる(図2参照)。それと同時に地熱発電の加速(地域共生を踏まえつつ)、革新的波力エネルギーの利用技術などこまめな再生エネルギー利用技術の開発加速も望まれる。

|

従って、燃料電池と組み合わせたトリプル複合発電など究極の高効率を実現できる発電システムの迅速な実用化が最大の研究開発の目標となる(図2参照)。それと同時に地熱発電の加速(地域共生を踏まえつつ)、革新的波力エネルギーの利用技術などこまめな再生エネルギー利用技術の開発加速も望まれる。

従って、燃料電池と組み合わせたトリプル複合発電など究極の高効率を実現できる発電システムの迅速な実用化が最大の研究開発の目標となる(図2参照)。それと同時に地熱発電の加速(地域共生を踏まえつつ)、革新的波力エネルギーの利用技術などこまめな再生エネルギー利用技術の開発加速も望まれる。